Feldgräber im walisischen Carmarthen – hier eine Aufnahme von 1959 (© Volksbund-Archiv / Wilhelm Himmelkauser)

Versöhnung „von unten“: Gräber deutscher Soldaten in Großbritannien

#volksbundhistory erinnert an das humanitäre Engagement der britischen Bevölkerung

Viele deutsche Kriegstote in Großbritannien wurden auf Gemeindefriedhöfen und in Feldgräbern bestattet, ihre Ruhestätten von Einheimischen gepflegt – eine Versöhnung „von unten“. Ab 1959 bettete der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. diese Toten aus dem ganzen Land auf die Kriegsgräberstätte Cannock Chase um. Der britische Historiker Tim Grady hat darüber ein Buch geschrieben, für das er auch beim Volksbund recherchierte. Moritz Rau von Nobbe stellt es vor.

Die Neuerscheinung „Burying the Enemy: The Story of Those Who Cared For The Dead in Two World Wars“ beginnt mit einer eindringlichen Erzählung aus dem Zweiten Weltkrieg. Drei junge Wehrmachtsoldaten überfliegen im Juli 1941 mit einem Bomber die Nordsee. Bei Montrose an der Ostküste Schottlands reißt es sie vom Himmel, das Flugzeug zerschellt in den Dünen, der Pilot und seine beiden Mitstreiter – alle kaum älter als zwanzig.

Unter dem Hashtag #volksbundhistory berichten wir von historischen Ereignissen und liefern Hintergrundinformationen. Unser Autor heute: Moritz Rau von Nobbe. Der Politologe ist Mitarbeiter der Stiftung Gedenken und Frieden.

Mutter reist ans Grab

Zivilisten aus der Umgebung, die ihrem Bomberflug zum Opfer hätten fallen können, bergen das Wrack und beerdigen die Soldaten auf dem nahegelegenen Gemeindefriedhof. Nach Kriegsende reist die Mutter des Piloten nach Montrose, um den Leichnam ihres Sohnes in ihre Heimatstadt Köln überführen zu lassen.

Am Grab stehend stellt sie fest, dass dieses seit Jahren sorgfältig von Einheimischen gepflegt wird. In langen Gesprächen mit dem zuständigen Pfarrer beschließt sie, die Totenruhe ihres Sohnes zu wahren. Sein Grab auf einem britischen Gemeindefriedhof soll als Zeichen der Völkerverbindung erhalten bleiben.

Gemeinsam, nicht gegeneinander

Tim Grady lehrt Europäische Geschichte an der University of Chester und war zuletzt Stipendiat an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. In der Fachwelt ist er vor allem für seine detaillierten Forschungen zu deutsch-jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg bekannt. Nun untersucht er den gesellschaftlichen und politischen Umgang mit dem Tod feindlicher Soldaten in Deutschland und Großbritannien während der beiden Weltkriege und danach.

Dabei herausgekommen ist ein gehaltvolles Buch, eine mit spannenden Berichten angereicherte Analyse: über konstruierte Feindbilder, über deutsch-britische Versöhnungsgesten an Gräbern, über Prozesse der Trauerbewältigung und über den Umgang mit Kriegsverlusten gemeinsam mit den ehemaligen Feinden.

In der Nähe ziviler Einrichtungen

Die Darstellungen des Autors überzeugen an vielen Stellen durch kluge gedankliche Verknüpfungen. Grady kritisiert ein bis heute allzu oft national geprägtes Erinnern und Gedenken in beiden Ländern und hinterfragt das Wirken ihrer Kriegsgräberdienste: des Volksbundes und der Commonwealth War Graves Commission (CWGC).

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg starben etwa 33.000 britische Soldaten in Deutschland und etwa 7.200 deutsche Soldaten in Großbritannien. Viele von ihnen kamen nicht auf Schlachtfeldern ums Leben, sondern in der Nähe ziviler Einrichtungen, in Wohnhäusern, Schulen und Arbeitsstätten, in Internierungslagern. Todesursachen waren in diesen Fällen oft Unterernährung und Krankheiten wie die Grippe, manche begingen Suizid.

Erste persönliche Kontakte

Unzählige feindliche Soldaten kamen im unmittelbaren Sichtfeld der Einheimischen ums Leben und wurden von diesen bestattet – aus pragmatischen Gründen meist auf dem nächstgelegenen Friedhof. So entstanden in der Nachkriegszeit schnell Berührungspunkte zwischen lokalen Gemeinden und den Hinterbliebenen der Soldaten, etwa deren Müttern und Witwen, die nach Spuren der Vermissten suchten und dabei auf Ortskenntnisse und Informationen der Einheimischen angewiesen waren.

Da zunächst nur wenige Menschen zwischen Deutschland und Großbritannien hin- und herreisen konnten, kam es zu einem regen Briefverkehr. Nach und nach wuchsen Vertrauen und Verständnis und britische und deutsche Gemeinden erfüllten mitunter Bitten der Angehörigen des ehemaligen Feindes: Sie legten Blumen nieder, stellten Grabsteine auf oder schickten Fotos der letzten Ruhestätten.

Einheimische helfen

In vielen Fällen unterstützten Einheimische auch bei Trauerfahrten in entferntere Regionen Großbritanniens oder Deutschlands. Während, wie Grady resümiert, Diplomaten und Politiker in Berlin, Bonn und London noch argwöhnisch über Lösungen für den Umgang mit den Toten konferierten, seien Teile der Zivilgesellschaft vorangegangen und hätten bereits zarte Bande der Versöhnung geknüpft.

Nach 1945 dauerte es einige Zeit, bis die beiden nationalen Gräberdienste – erst auf britischer Seite die CWGC und später der Volksbund – Kontrolle und Pflege der Soldatengräber im Ausland übernahmen. Beide beschlossen, ihre Kriegstoten nach Möglichkeit auf großangelegte zentrale Kriegsgräberstätten umzubetten.

Ewiges Ruherecht und leichter Zugang

Grady benennt dafür vor allem pragmatische Gründe: Ackerland oder Baugebiete sollten von Toten „befreit” und nutzbar gemacht werden, für die Hinterbliebenen sollte ein einfacherer Zugang zu den Gräbern geschaffen werden, ein allgemein gültiger Pflegestandard sowie das 1922 völkerrechtlich verankerte „ewige Ruherecht von Soldatengräbern“ sollten gesichert werden.

Gleichzeitig habe ein Interesse daran bestanden, die von Teilen beider Bevölkerungen geforderten großangelegten Rückführung der Gefallenen in die Heimat zu verhindern. Angesichts der außerordentlich hohen Zahlen habe man das als politisch brisant, zu mühsam und zu kostspielig angesehen.

Britische Friedhöfe in Deutschland

Die Briten hatten bereits nach dem Ersten Weltkrieg Mitte der 1920er Jahre viele Tote umgebettet. Delegationen der CWGC setzten sie auf vier nationalen Friedhöfen in Berlin-Stahnsdorf, Hamburg-Ohlsdorf, Kassel-Niederzwehren und Köln bei.

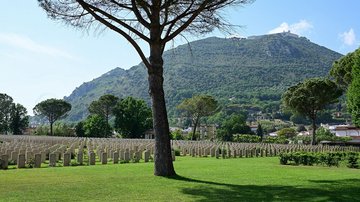

Nach dem Zweiten Weltkrieg überführten sie wiederum Tausende verstorbene Soldaten auf diese Anlagen. Erst 1959 – im Anschluss an die Unterzeichnung des deutsch-britischen Gräberabkommens – zog der Volksbund nach. Innerhalb eines Jahres bettete er fast 5.000 Tote aus ganz Großbritannien zusammen, fast alle in Cannock Chase.

Umbettungen mit gravierenden Folgen

Grady zufolge hatten die Massenexhumierungen tiefgreifende Folgen für die deutsch-britischen Beziehungen. Sie hätten den oft noch nicht gefestigten Annäherungen ein jähes Ende gesetzt, die es zwischen den lokalen Gemeinden und den deutschen beziehungsweise britischen Angehörigen aus dem Ausland gegeben hatte. Mit dem Umbetten der Toten nach Cannock Chase verloren die kleineren kommunalen Grabstätten ihre Bedeutung als informelle Begegnungsstätten.

Außerdem habe es für Angehörige keinen Grund mehr geben, in die Provinz zu reisen, um Friedhöfe zu besuchen, gar noch nach Vermissten zu suchen und dabei – wenn auch notgedrungen – Kontakt zu den Einheimischen zu knüpfen. Die Leistung der Gemeinden, die sich jahrelang – im Falle der Briten sogar jahrzehntelang – um die Gräber feindlicher Kriegstote auf ihren Friedhöfen gekümmert hatten, wurde mit der Auflösung der Grabstätten für überflüssig erklärt.

Erinnerungskultur wird nationaler

Der Autor nennt eine weitere gravierende Folge der Umbettungen auf die zentralen Kriegsgräberstätten: Das habe die Entstehung einer auf die eigene Nation fokussierte Erinnerungskultur gefördert. Wo zuvor Freund und Feind gleichermaßen auf gewöhnlichen lokalen Friedhöfen bestattet worden waren, fänden sich die Soldatengräber nun auf nationalen Friedhöfen wieder, die durch ihre jeweils landestypische Architektur bis heute wie kleine deutsche beziehungsweise britische Inseln im jeweils anderen Land wirkten.

Die neuen zentralen Kriegsgräberstätten hätten sich zwar zu Treffpunkten für ritualisierte Begegnungen von Diplomaten und Politikern zu besonderen Anlässen entwickelt, blieben aber im Regelfall außerhalb des Sichtfelds der meisten Menschen.

Zivilgesellschaft als Statist

Der Zivilgesellschaft käme, so Grady, die Rolle des Statisten staatlich inszenierter Gedenkveranstaltungen zu. Mit der Umbettung der toten Soldaten seien nicht nur diese selbst von den kommunalen Friedhöfen verschwunden, sondern mit ihnen auch das Bewusstsein der Einheimischen für einen Abschnitt kollektiver und individueller Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Mit seiner Darstellung verweist der Autor auf eine konfliktträchtige Gemengelage in den Nachkriegsjahren zwischen einem politisch und diplomatisch angeleiteten Handeln der Gräberdienste einerseits und einem von humanitärem Interesse getragenen zivilgesellschaftlichen Engagement durch Privatpersonen und Kommunen andererseits.

Gräberpflege im Spannungsfeld

Das Buch „Burying the Enemy“ wirft eine Reihe von Fragen auf, die auch heute noch für die Akteure der Kriegsgräberfürsorge von zentraler Bedeutung sind: Wie gelingt es, Relevanz und gesellschaftliche Verankerung herzustellen? Was braucht es, um geschichtsrevisionistische Ansprüche und Feindbilder zurückzuweisen? Und wie kann eine transnationale, völkerverbindende Ausrichtung des Gedenkens – die sich inzwischen entwickelt hat –noch stärker befördert werden?

Niederzwehren – ein Beispiel

Ein paar Tage, nachdem ich das Buch von Grady zu Ende gelesen habe, verlasse ich meine Kasseler Wohnung und fahre an den Stadtrand zum Niederzwehren Cementery. Durch das Gittertor betrete ich die britische Kriegsgräberstätte und gehe über den penibel gestutzten Rasen an den akkurat aufgereihten weißen Grabsteinen entlang.

Ich lese die englischen Inschriften und verstehe sofort, was Grady meint: Es ist ein durch und durch britischer Ort mitten in Deutschland, zwischen Autobahn und Feldflur. Überall auf der Welt sehen die britischen Soldatenfriedhöfe genau so aus – von Form, Material und Beschriftung der Grabsteine bis zur Bepflanzung der Grabreihen. In jedem Land sind sie auf den ersten Blick zu erkennen.

Mehr Interesse als erwartet

Anders als vermutet, bin ich an diesem Tag aber nicht der Einzige, der hier vorbeikommt. Immer wieder werden Ausflügler auf die Anlage aufmerksam, sogar eine Familie bleibt stehen und schaut von außen über die Mauer.

Auf der Heimfahrt komme ich zu dem Schluss, dass die damalige Zusammenbettung aller Kriegstoten aus heutiger Sicht richtig war. Abgesehen davon, dass sich das ewige Ruherecht für Soldaten in unzähligen kleinen Grablagen nicht garantieren lässt: Ist es nicht die schiere Masse dieser jung gestorbenen Soldaten, die einen tiefen Eindruck auf Besucherinnen und Besucher macht und das Ausmaß der Kriege des 20. Jahrhunderts erahnen lässt?

Für nachfolgende Generationen

Würde ich mir auf einem kleinen Kirchenfriedhof irgendwo im Landkreis Kassel die gleichen tiefschürfenden Gedanken machen, wenn ich in einer Ecke auf eine vergilbte Grabplatte mit der Inschrift „Hier ruht ein englischer Soldat“ stoßen würde?

Uns nachfolgenden Generationen, denke ich schließlich, bieten wohl gerade die großen Kriegsgräberstätten einen Raum, um nachhaltig ein Bewusstsein für die Kriegstoten aller Nationen zu entwickeln. Welchen starken Eindruck sie hinterlassen, erleben wir immer wieder bei der Jugend- und Bildungsarbeit des Volksbundes – wie erst kürzlich ein Schulprojekt in Ysselsteyn gezeigt hat, dem einzigen deutschen Friedhof in den Niederlanden.

Enge Partnerschaft in Bremen begründet

Auch die enge deutsch-britische Verbindung mit dem Landesverband Bremen hätte es ohne den Sammelfriedhof Cannock Chase nicht gegeben. Vor mehr als 60 Jahren begann Bremen damit, Jugendbegegnungen zu organisieren, in deren Mittelpunkt die deutsche Kriegsgräberstätte steht: 60. Workcamp in Cannock Chase – in Bremen verwurzelt. Heute ist der Fachbereich Internationale Jugendbegegnungen für die Camps verantwortlich.

Nicht nur deshalb erweitert der Volksbund aktuell den Friedhof durch ein „History-Centre” mit neuer Dauerausstellung, die 2026 eröffnet werden soll. Die Volksbund-Stiftung Gedenken und Frieden fördert das Projekt.

Text: Moritz Rau von Nobbe

Stiftung Gedenken und Frieden

Kontakt

Lesetipp

Grady, Tim: Burying the Enemy: The Story of Those who Cared for the Dead in Two World Wars, Yale University Press, New Haven, CT, 2025

#volksbundhistory

Ob der Beginn einer Schlacht, ein Bombenangriff, ein Schiffsuntergang, ein Friedensschluss – mit dem Format #volksbundhistory möchte der Volksbund die Erinnerung an historische Ereignisse anschaulich vermitteln und dabei fachliche Expertise nutzen. Der Bezug zu Kriegsgräberstätten und zur Volksbund-Arbeit spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die Beiträge werden sowohl von Historikern aus den eigenen Reihen als auch von Gastautoren stammen. Neben Jahres- und Gedenktagen sollen auch historische Persönlichkeiten und Kriegsbiographien vorgestellt werden. Darüber hinaus können Briefe, Dokumente oder Gegenstände aus dem Archiv ebenfalls Thema sein – jeweils eingebettet in den historischen Kontext.

Der Volksbund ist...

… ein gemeinnütziger Verein, der im Auftrag der Bundesregierung Kriegstote im Ausland sucht, birgt und würdig bestattet. Mehr als 10.000 waren es im vergangenen Jahr. Der Volksbund pflegt ihre Gräber in 45 Ländern und betreut Angehörige. Mit seinen Jugend- und Bildungsangeboten erreicht er jährlich rund 38.000 junge Menschen. Für seine Arbeit ist er dringend auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen.